長谷園の土鍋「かまどさん」で炊いたご飯は本当に美味しい。けれど、残ったご飯はラップに包んで冷蔵庫へ入れ、食べるときはレンチンするのが定番です。

土鍋は保温ができないので、二日目に限らず冷めてしまえば結局はレンチン頼み。お米の価格が上がっている今だからこそ、温め直したご飯も炊き立てのように美味しく味わいたいものです。

そこで前から気になっていたのが、同じ長谷園の陶器製ご飯保存容器「陶珍」。「おひつ(お櫃)」「めしびつ(飯櫃)は、炊きあがったご飯を移して保存・保温するための容器です。

ただ『陶珍 小』は1合、『陶珍 大』は2合。いつも2合炊いて、残るのはおよそ1〜1.5合。小では入りきらず、大は直径16cmと大きすぎ。まさに帯に短したすきに長しで、しかも価格もやや高めです。

そこで、ちょうど良いサイズの『1.5合の陶器おひつ』を探すことにしました。

ご飯がふっくら美味しいまま!陶器製おひつの秘密

陶器製のおひつは、冷めたご飯をふっくら美味しく蘇らせてくれます。その秘密は、陶器が持つ水分を吸ったり戻したりする「呼吸するような働き」にあります。

🍚 ご飯を美味しく保つ3つのメカニズム

-

適度な水分調整

陶器は目に見えない小さな穴が無数にある「多孔質(たこうしつ)」構造をしています。このため、炊き立てご飯の余分な水分をいったん吸収し、再加熱時には蒸気として戻してくれるのです。だから、ベタつかず、ふっくらとした食感が保たれます。

-

じんわり均一加熱

陶器は熱をゆっくり伝える素材です。電子レンジで温めても、中までじんわりと熱が通り、均一に温まります。そのため、ご飯が乾きにくく、全体がふっくら仕上がります。

-

においがつかない

プラスチック容器と違い、陶器はにおいや蒸れがこもりにくいのも特長です。自然素材ならではのやさしい保存力で、炊きたてに近い風味が楽しめます。

だから陶器のおひつを使うと、冷蔵庫で保存しておいたご飯をチンするだけで「炊きたてっぽい!」と感じられます。

陶器製のおひつは、見た目以上に理にかなった暮らしの道具なのです。

1.5合の陶器のおひつ

一口に陶器といっても種類はさまざま。日本のお米を美味しく食べるなら、やはり日本の伝統的な焼き物で作られたおひつを選びたいところです。さらに、ご飯の美味しさを保つための工夫がきちんと明記されている製品であることも大切です。

そこで調べて候補にしたのが、次の3つです。

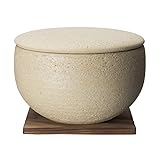

- かもしか道具店「陶の飯びつ」1.5合

- Hangout ライスコンテナ

- &NE 萬古焼 おひつ 大(ハレとケ)

比較の基準として、長谷園「陶珍(2合)」も加え、1.5合のおひつ3種+陶珍の4つで比べてみました。その中から選んだのは…。

| 項目 | かもしか道具店 陶の飯びつ 1.5合 |

Hangout ライスコンテナ |

&NE ハレとケ 萬古焼 おひつ 大 |

長谷園 陶珍(2合) |

|---|---|---|---|---|

| 容量 | 約1.5合 | 600ml | 約1.5合 | 約2合 |

| サイズ | 約 φ15(蓋) × H11cm | 約 φ13 × H9.5cm | 約 φ17 × H9.5cm | 約 φ16 × H10.5cm |

| 重量 | 約910g | 約700g | 約860g | 約1000g |

| 材質 | 萬古焼 | 信楽焼 | 萬古焼 | 伊賀焼 |

| 電子レンジ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| オーブン | × | - | ○ | × |

| 食洗機 | ○ | - | × | × |

| 価格 | 5,500円 | 3,850円 | 4,500円 | 7,700円 |

萬古焼(ばんこやき)、信楽焼(しがらきやき)、伊賀焼(いがやき)、いずれも「土に小さな穴が多い=多孔質な陶土」を使うのが特徴です。気孔があることで保存中はご飯の余分な水分を吸い、温め直すときにはその水分を戻してくれます。これが「まるで炊きたて!」と感じられる理由です。

かもしか道具店「陶の飯びつ」に決めた

陶器のおひつは「多孔質な土の性質」を活かしています。ただ、実際には内側に釉薬(ゆうやく=ガラス質のコーティング)が施されている製品がほとんどです。そのため、全面が素焼きのおひつと比べると、水分の調整力は弱くなります。

比較対象とした長谷園の「陶珍」では、ご飯を温める前に蓋に水を含ませるよう説明があります。これは、蓋の部分が素焼きになっていて、水分を吸収・放出して調整できる仕組みを持っていることを示しています。

ふたに吸水させる 温める前に「陶珍」のふたに十分水を含ませます。約1分で水から上げ、表面の水分を拭きます。

もしおひつ全体が釉薬を使わない素焼きであれば、

- ご飯のデンプンや色が染み込みやすい

- 水分やにおいを吸いやすく、カビが生えやすい

- 日常使いでは衛生面の管理が難しい

といった問題が生じます。

こうした課題を考慮してつくられているのが、かもしか道具店「陶の飯びつ」とHangoutライスコンテナです。蓋の裏が素焼きになっています。

この「素焼きの部分を活かす設計」がご飯の水分をちょうどよく調整してくれるようになっています。美味しさの秘密はフタにあり。です。

下図は、Hangoutライスコンテナの蓋の裏です。

|

| 【引用】Amazon - Hangout Rice container |

600mlにおひつに1.5合のごはんが入るのか?

Hangout Rice containerの容量は600ml。

販売サイトによって「1合〜1.5合用」と表記されていますが、他の1.5合サイズのおひつと比べると、最も小ぶりなサイズです、、

炊きあがったごはんの体積は、炊き方(水分量)や盛り付け方によって変わりますが、ふんわりとよそうと1合で、およそ500ml〜600ml程度。

そう考えると、600mlでは1.5合分を入れるには少し余裕が足りないかもしれません。

やはり、もう少し余裕のあるサイズをということで、かもしか道具店「陶の飯びつ」に決めました!

かもしか道具店「陶の飯びつ」を使ってみて

"かもしか道具店"は、三重県菰野町にある萬古焼の窯元・山口陶器が立ち上げた産地ブランドです。

おひつは機能性だけでなく、デザインもシンプルでスリム。色は白と黒がありますが、汚れが目立ちにくい黒を選びました。

蓋の裏は素焼きになっていて、この部分で水分を調整してくれる仕組みです。

長谷園「かまどさん」で炊いたご飯を茶碗によそい、残ったご飯を"かもしか道具店「陶の飯びつ」"に移します。炊き立てのご飯を入れると、おひつが余分な水分を吸収してベタつきを防ぎ、美味しい状態で保存できます。

翌日に食べるときは冷蔵庫で保存しますが、スリムな形状なので庫内でもかさばりません。

温め直すときは、蓋をしたまま電子レンジへ。加熱すると、おひつに吸収されていた水分が蒸気となって戻り、ふっくら炊き立てのような食感と味わいがよみがえります。

冷凍庫で凍らしたご飯も、おひつに入れて蓋をしてレンチンすると美味しくよみがえります。

「かもしか道具店 おひつ」は、土鍋炊きの美味しさを損なわずにご飯を保存できる、非常に優れた選択だったと満足しています。

食事のスタイルに合わせて「ふつう」と「こぶり」を選んでください。一食一食を大切にしたい方には、最高の食卓の道具です。

| ふつう | 小ぶり |

|---|---|

| 約φ15×H12cm | 約φ12×H11cm |

| ごはん1.5合分 | ごはん1合分 |

| 大凡3膳 | 大凡2膳 |

炊飯器で炊いたご飯でも

炊飯器で長時間保温すると、ご飯が固くなる・黄色くなる・臭くなるといった、いわゆる「3K問題」が起こりがちです。せっかく美味しく炊いたお米でも、時間が経つにつれて風味が落ちてしまいます。

炊飯器で炊いたご飯も、陶器のおひつに移して保存すれば、余分な水分を吸収してベタつきを防ぎ、温め直すとその水分を戻してふっくら。炊飯器の保温よりも、美味しさを保つ方法として理にかなっています。

炊飯器派の方でも、「ご飯の美味しさを最後まで楽しみたい」と思ったら、陶器のおひつを試してみる価値があります。

陶器のおひつは、見た目は素朴ですが、とても理にかなった道具です。

「残したご飯も炊き立ての美味しさで味わいたい」――そう感じている方は、ぜひ陶器のおひつを試してみてください。